№4 / 13.01.2010 г.

Наверное, в человеке природой, наряду с другими, заложен ген любознательности. Иначе чем объяснить, что частенько выражение «Хочу всё знать» становится для многих девизом всей жизни. Для его воплощения в реальность одни из homo sapiens, как архивариусы, дни и ночи просиживают в библиотеках, запоем «поглощают» интересующую их литературу или, как сейчас стало популярно, «висят в интернете», а другие, как на наркотик, «подсели на телевизор» и ежедневно и всеядно поглощают ТВ-программы, фильмы и всевозможные шоу – от политических до развлекательных. Кто-то любит сидеть возле дома на скамеечке и «переживать за чужую жизнь». Человека интересует буквально всё: что было, что есть и что будет.

В 2008 году наша газета – «Районные будни» – отметила свой 90-летний юбилей. При подготовке к этой славной дате редактор дал мне поручение: выписать, в какие годы кто был, как говорится, у руля районки. Вот тогда я и обнаружила, что такие данные не так-то легко отыскать.

Кто был первым редактором тогда еще «Известий Рыльского Исполкома и уездного комитета Р.К.П. (большевиков)»? Ответить на этот вопрос непросто. Один из номеров районки в те послереволюционные годы в строке «редактор» подписан «Правдин». Вряд ли это фамилия или псевдоним конкретного человека. Ведь тогда газета, как агитационный листок, призывала население бороться с бандитскими формированиями…

Листаю пожелтевшие от времени страницы районки и нахожу №9 газеты «Рыльская правда» от 1.09.1922 года с подписью: «ответственный редактор Леонид Клевенский». Здесь же его передовица «Мавр делает свое дело». Но кто это, что за человек – остается загадкой. Почти год я не могла ответить на этот вопрос. Помог найти ответ, как говорится, его величество Случай. Впрочем, оглядываясь на прожитое, всё больше убеждаюсь в неслучайности случайностей. Иначе как бы меня судьба вдруг ни с того ни с сего свела с внуком Леонида Петровича Клевенского – Евгением Николаевичем Усатовым, приезжавшим осенью 2009 года в Рыльск из Челябинска, где он живет с семьей, для оформления документов на земельный участок в деревне Тимохино, который когда-то принадлежал Клевенским. Листаю пожелтевшие от времени страницы районки и нахожу №9 газеты «Рыльская правда» от 1.09.1922 года с подписью: «ответственный редактор Леонид Клевенский». Здесь же его передовица «Мавр делает свое дело». Но кто это, что за человек – остается загадкой. Почти год я не могла ответить на этот вопрос. Помог найти ответ, как говорится, его величество Случай. Впрочем, оглядываясь на прожитое, всё больше убеждаюсь в неслучайности случайностей. Иначе как бы меня судьба вдруг ни с того ни с сего свела с внуком Леонида Петровича Клевенского – Евгением Николаевичем Усатовым, приезжавшим осенью 2009 года в Рыльск из Челябинска, где он живет с семьей, для оформления документов на земельный участок в деревне Тимохино, который когда-то принадлежал Клевенским.

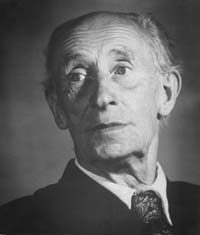

Евгений Николаевич не только поделился воспоминаниями о своем дедушке, но и некоторыми семейными реликвиями – фотоснимками.

Оказывается, родился Леонид Клевенский в 1894 году в Тимохино (сейчас Некрасовский сельсовет). Он – выходец из дворянской семьи, где перекрещивались славянские и австро-венгерские родовые ветви. По семейным преданиям, прадед Йозеф и прабабка Сусанна по материнской линии, более знатной, чем отцовская, сражались в годы мадьярской революции на баррикадах Будапешта. Правнук как представитель либерального дворянства унаследовал способность глубоко переживать за судьбу общества, занимал принципиальную позицию в отстаивании прогрессивных интересов. Его дед – Николай Йозефович фон Фрейман, статский советник – последние 15 лет жизни работал цензором Санкт-Петербургского комитета министерства внутренних дел и был составителем русско-немецкого и немецко-русского толкового словарей, издавал журнал «Лингвист».  Его единственная дочь – Анна Николаевна – давала уроки в петербургских воскресных школах, но выйдя замуж, занялась воспитанием детей, живя в Рыльске и в собственном имении в Тимохино. Там она и похоронена вместе с другими родственниками. Его единственная дочь – Анна Николаевна – давала уроки в петербургских воскресных школах, но выйдя замуж, занялась воспитанием детей, живя в Рыльске и в собственном имении в Тимохино. Там она и похоронена вместе с другими родственниками.

Леонид Клевенский окончил Рыльскую гимназию имени Г.И.Шелехова. Одновременно он посещал художественную студию опытного педагога-живописца Худолея. Затем, по семейной традиции, учился на юридическом факультете Петроградского университета, пробовал себя в журналистике, публиковал статьи и политические карикатуры в петроградской прессе.

С началом революции оставил университет и в ноябре 1917 года он – уполномоченный Курского губпродкома. Во время вторжения немецких войск на Украину эвакуировал хлебные запасы из элеваторов и складов южных уездов на север губернии, чтобы не достались оккупантам. Как коммунист, ответственный инструктор-организатор агитпросвета Киевского военного округа встречался с нарвоенкомом Украины Н.И.Подвойским и Н. А. Щорсом. В августе 1919 года Киев заняли деникинцы. Клевенского арестовали в госпитале, где он лечился от сыпного тифа. Затем – допросы в контрразведке, тюрьма и освобождение красными под командованием А. В. Антонова-Овсеенко.

Вернувшись в родное имение – Тимохино, открыл школу. С 1920 года Клевенский – журналист газеты «Красная искра», а затем - «Рыльская правда», возглавлял агитационно-пропагандистский отдел Курского губкома ВКП (б). Но в 1922 году, вспомнив о незаконченном юридическом образовании Клевенского, партия отзывает его на работу в ревтрибунале по Рыльскому, Путивльскому, Льговскому и другим уездам. Одновременно он выступал со статьями в губернской прессе, читал лекции по теории и истории искусства. От большой физической и нервной перегрузки Леонид Петрович тяжело заболел и лечился в Кремлевской больнице, в санаториях. Эти годы подарили ему незабываемые встречи с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. Так, постепенно журналистика стала его основным делом. После работы редактором губернской газеты «Прииртышская правда», был редактором газет Казахстана, Рязани, Бурят-Монголии, Алтая, Архангельска, Прикаспия. Вернувшись в родное имение – Тимохино, открыл школу. С 1920 года Клевенский – журналист газеты «Красная искра», а затем - «Рыльская правда», возглавлял агитационно-пропагандистский отдел Курского губкома ВКП (б). Но в 1922 году, вспомнив о незаконченном юридическом образовании Клевенского, партия отзывает его на работу в ревтрибунале по Рыльскому, Путивльскому, Льговскому и другим уездам. Одновременно он выступал со статьями в губернской прессе, читал лекции по теории и истории искусства. От большой физической и нервной перегрузки Леонид Петрович тяжело заболел и лечился в Кремлевской больнице, в санаториях. Эти годы подарили ему незабываемые встречи с Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским. Так, постепенно журналистика стала его основным делом. После работы редактором губернской газеты «Прииртышская правда», был редактором газет Казахстана, Рязани, Бурят-Монголии, Алтая, Архангельска, Прикаспия.

В 1934 году журналистские пути-дороги его в качестве уполномоченного РОСТА и ТАСС при Совете Министров СССР привели во вновь образованную Челябинскую область, а через два года его уже назначили инспектором областного отдела по делам искусств.

Член Союза художников РСФСР А. Сабуров в газете «Вечерний Челябинск» от 9.09.1976 г. пишет о Л.П.Клевенском как о члене Союза художников СССР по секции искусствоведения, человеке глубоких и всесторонних знаний, обладающем неутомимой энергией, одном из основателей Челябинской картинной галереи, директором которой он был назначен в 1939 году.

В другой газетной вырезке, вышедшей в свет еще при жизни Леонида Петровича, говорится о том, что «в Челябинске его знают как старейшего искусствоведа. А в Рыльске Курской области – на его родине – не так давно чествовали как первого редактора районной газеты…» К сожалению, нет никаких выходных данных об этой газете. Но листая подшивки районки, мне удалось найти воспоминания Леонида Петровича («За изобилие» №141 от 23.11.68 г.), бывшего в 1922 году редактором газеты «Рыльская правда». Летом 1968 года Клевенский побывал в гостях в редакции, встретился с рабселькорами и рассказал им о газете 20-х годов. Привожу отрывки из его воспоминаний:

– Печаталась она порой на серой оберточной бумаге. Бумажный голод в то время испытывали и столичные издания. А тут еще шрифтовая бедность и такая же техническая оснащенность – два-три старых печатных станка и все. Таково было наследие…

И все же «Рыльская правда» выходила раз-два в неделю с тиражом 500, а иногда около 1000 экземпляров… Редакция помещалась в здании сегодняшнего исполкома. В ее штате было одно лицо – редактор. Сам писал и передовицы, и фельетоны, обозрения и хронику, был корректором…

В те годы редакция не ограничивала свою деятельность газетными страницами. Ее актив выступал в роли пропагандистов и лекторов, организаторов таких мероприятий, как изостудий, агитповозок, спектаклей, массовых театрализованных зрелищ на Соборной, ныне Красной площади, посвященных революционным событиям.

Редакция была инициатором составления и издания в Рыльске одного из первых советских букварей «Красный школьник».

В завершение своих воспоминаний Л. П.Клевенский пожелал коллективу районки творческих успехов, боевитости и принципиальности. Что же, хорошие слова напутствия, актуальные во все времена, не так ли?

Умер Леонид Петрович в Челябинске морозным днем 6 февраля 1977 года. Вышел после бани на улицу и воскликнул: «Ох, как же хорошо!» Это были его последние слова…

Сегодня в Челябинской картинной галерее этому незаурядному человеку, человеку яркой и удивительной судьбы посвящена целая экспозиция.

А внук Клевенского – продолжателя рода потомственных дворян, выступившего на заре советской власти активным сторонником революции, Евгений Николаевич Усатов через суд пытается оформить в собственность часть тимохинских земельных наделов, где лежат похороненными его предки. В планах профессионального художника и предпринимателя – открытие художественных мастерских и строительство выставочного зала. Но это уже совсем другая история.

Л. Шуманова

|